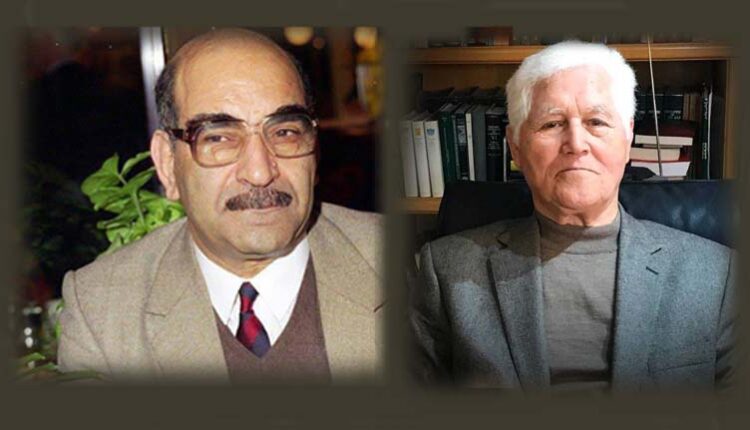

دراسة :إشكالية العلمانية في الوطن العربي بين محمد عابد الجابري وعبد الله العروي

سفيان البرّاق (مركز دراسات الوحدة العربية) – تعز اليوم:

ملخص:

حاولتُ في هذه الورقة رصد إشكالية العلمانية بوصفها من الإشكاليات الكبرى التي عرفتها الدولة العربية المعاصرة، والتي سال من أجلها مداد أقلام الدارسين وكبار المفكرين، رغبة منهم في سبر أغوارها وكشف كنهها. وقد نالت قدرًا كبيرًا من العناية في الدراسة والتحليل من لدن محمّد عابد الجابري وعبد الله العروي. يرنو محمد عابد الجابري من خلال تصدّيه لإشكالية العلمانية، إلى عدم الاتّفاق مع الداعي إلى تكريس العلمانية وتطبيقها في المجتمعات العربية المعاصرة، والسبب وراء هذا الرفض هو عدم تلاؤم مفهوم العلمانية مع البيئة العربية، لأنّ المفهوم ظلّ في ارتباط وثيق مع البيئة التي نشأ ونما فيها منذ كان بذرة فتيّة إلى أن أصبح شجرة يانعة وارفة الأوراق. لقد تأسّست العلمانية على “الفصل بين كل ما هو دنيوي وأخروي” واستبعاد الكنيسة والساهرين على شؤونها كمصدر للسلطة، لتصبح العلاقة بين الله والبشر علاقة مباشرة، تتناسب مع ما جاء به الإسلام؛ الذي يقوم على العلاقة المباشرة بين الفرد البشري وبين الله. فهو لا يعترفُ بأيّ وسيط، “ولا يتضمّن سلطة روحية من اختصاص فريق، أو سلطة من اختصاص فريقٍ آخر”.

أما عبد الله العروي فإنه قد شوّش على ذهني عندما لم يبدِ رأيه بوضوح وبدون مواربة في ما يتعلّق بالعلمانية. إذ ظلّ يحاول تبيان أصل المفهوم والخطأ الجسيم الذي اقترفه من بذلوا جهدًا مضنيًا لنقل المفهوم إلى العربية، وقد كان على حق في هذه المسألة. إذ حدث خطأ في ترجمة المفهوم بعدما صار متداولًا في صفوف المثقفين. فهناك من اقترح كلمة عالَم التي تعني بالفرنسية Monde، “فجاءت كلمة عالماني لتُقابل Mondain، وهذا اللفظ يعني أيضًا Séculier وكذلك Laïque، ثم اختزال الاستعمال عالماني إلى علماني ثم قُرئت خطأ بالعين المخفوضة”. ويمكن القول، إذا جاز التعبير، أنّ هذا الجدال المحتدم الذي أثارته العَلمانية يعود إلى الخطأ الذي نجم عن تعريبها، “فالمُعرّب يبدأ من المفهوم من المعنى إلى اللفظ”.

الكلمات المفتاحية: العلمانية – الديمقراطية – الوطن العربي – عبد الله العروي – محمد عابد الجابري.

مقدمة:

ما لبثث العلمانية أن زحفت في اتّجاه العالم الإسلامي متجاوزة محيطها لتصبح شعارًا يرفعهُ عدد من المثقفين في بلاد الشّام ومصر، بعدما عانوا ويلات الاضطهاد الذي مورِس في حقّهم من طرف المحتل العثماني. إنّ إشكالية العَلمانية أخذت حيّزًا لا بأس به في الكتابات العربية المعاصرة، إذ تصدّى لها المفكرون والأساتذة الباحثون كمؤيدين لها ومنهم من عارضها. ولأنّها (العلمانية) حظيت باهتمام واسع، فلا يمكن لمفكرين من حجم وطينة الأستاذين محمد عابد الجابري وعبد الله العروي أن يقفا مكتوفَي الأيدي ولا يدليا بدلوهما في الموضوع.

انتشرت العلمانية في الوطن العربي في منتصف القرن التاسع عشر، وكانت أبرز الألفاظ التي أنتجتها الثقافة الأوروبية وزحفت في اتّجاهه لتطغى وتشعل فتيل النزاع بين فريقين: فريقٌ يتبنّاها ويتطلّع لتصبح مرتكزًا أساسيًا في المجتمع، وفريقٌ آخر يرفضها منذ البداية نظرًا إلى الطابع المحافظ الذي طبعه وهو ما جعله يعتقد أن كل مفهوم من ابتداع الحضارة الأوروبية فهو ضد دينه ومعتقده. تعَدّ العلمانية: “شعارًا من شعارات الفكر العربي الحديث”([1])، بيد أنّ هذا الشعار يكتنفه لبس وغموض كبيران إذْ إنّ ترجمة مصطلح العَلمانية للفرنسية بلفظة “اللائكية” هي في حقيقة الأمر “ترجمة غير مُوفّقة (…) ذلك لأنّ كلمة لائكي لا ترتبطُ بأيّة علاقةٍ اشتقاقية مع لفظة العلم”([2]).

أولًا: طرح محمد عابد الجابري

عاد الجابري بالقارئ في كتابه الدين والدولة تطبيق الشّريعة إلى المعنى الأصلي للعلمانية عند اليونان: “لايكوس ومعناها ما ينتمي إلى الشّعب، إلى العامّة، وذلك في مقابل كليروس أي الكهنوت: رجال الدين الذين يُشكّلون فئة خاصّة (رجال الكنيسة بالنّسبة إلى المسيحية). وإذن فاللائكي هو كل من ليس كهنوتيًا، من لا ينتمي إلى رجال الكنيسة”([3]). لقد حاول الجابري التفصيل في مفهوم العلمانية، إذ عاد إلى أصلها اليوناني، وفصّل فيها محذرًا من الخلط بين المفاهيم، فهي كل ما هو منتمٍ إلى الشعب في مقابل رجال الدين، ومن هنا يمكن استخلاص الآتي: العلماني هو كل من لا ينتمي إلى الكنيسة، ويعيشُ حياته بعيدًا منها ولا تربطه أيّ صلةٍ بها كيفما كانت. هذا المعنى الأصلي للمُصطلح دخل إلى اللغة الفرنسية فأصيب بنوعٍ من التلف، حيث استُعملت العلمانية “للدلالة على العداء للدّين ورجاله”([4]).

إن الدين وتعاليمه وكل ما يتعلّقُ به هو من اختصاص الكنيسة ورجالاتها، في حين أنّ التعليم العام اختصت به الدولة ومؤسساتها، ولهذا فقد ارتبطت “اللائكية في فرنسا بالتعليم، فأصبحت تعني تعليم العلم في المدرسة وتلقين التربية الدينية في الكنيسة”([5]).

استنكر الجابري فعل بعض النّخب التي دعت إلى إقرار العلمانية في جلّ ربوع الوطن العربي، حيث إن هذه الدعوة قد خلقت مشكلًا، هو مشكل “يبدأُ من ردود الفعل التي تثيرها دعوتهُ في أوساطٍ واسعة من المثقفين الذين اعتدنا على تسميتهم بالعلماء التقليديين، سواء كانوا ممن يتزيا بالزّي التقليدي الوطني أو بالزّي العصري الأوروبي”([6]). ولعلّ المطالب بتطبيق العلمانية وأن يكون لها حضورًا مكثّفًا في الأذهان “محقٌّ في وصفه الدولة العربية القائمة اليوم بأنها غير علمانية، بالمفهوم الأوروبي للكلمة”([7])، وخصمه “المُطالب بالدولة الإسلامية محقٌّ هو الآخر في وصفه للدولة العربية القائمة اليوم بأنها غير مسلمة، بالمعنى الذي يتصور به الدولة المسلمة”([8]).

اعتبر الجابري أنّ الطرفين معًا “محقان في ما ينفيان، ولكنهما غير محقّين في ما يثبتان: الطرف الأوّل مُخطئ عندما يقول إنّ الدولة العربية الحالية دولة غير علمانية بمعنى أنّها دينية، والطرف الثاني مخطئ هو الآخر عندما يقول إنّ هذه الدولة غير دينية أي علمانية”([9]).

إنّ رفض الجابري للعَلمانية لا يأتي من فراغ بل لأنّها، ببساطة، فكرة ومصطلح ارتبط ببيئة لها خصوصيتها ومناخها الفكري المعيّن، أي في نطاقٍ جغرافي محدّد يتميز بوجود سلطة الكنيسة التي أحكمت قبضتها على مختلف مناحي الحياة، وصارت تتدخل في جميع المجالات. إنّ “المجتمع الذي يكون فيه الدين مبنيًا لا على العلاقة المباشرة بين الإنسان والله، بل على علاقة تمرُّ عبر رجل الدين، الرجل الذي يتخذُ من الدين مهنة ووظيفة، ويرتبطُ تنظيميًا بهيئة دينية عليا تعتبر نفسها المُشرِّع الوحيد في ميدان الحياة الروحية”([10]).

أعتقد أنّ من الأسباب الرئيسية التي دفعت الجابري إلى التصدي لمسألة العلمانية ورفضها رفضًا مطلقًا، هو أنّ “الدين الإسلامي قوامهُ علاقة مباشرة بين الفرد البشري وبين الله، فهو لا يعترفُ بأيّ وسيط، وليس فيه سلطة روحية من اختصاص فريق، وسلطة من اختصاص فريقٍ آخر”([11]). يمكنني القول: إنّ طرح الجابري منطقيٌّ إلى أبعد حدٍّ، إذ إنّ المتأمل في خصوصية الإسلام يدرك تمام الإدراك أنّ هذه الوساطة غائبة منذ ظهور الإسلام، حيث العلاقة بين الله والإنسان هي علاقة مباشرة لا تفترضُ وجود أيّ وسيط، في حين أنّ الديانة المسيحية أدّت فيها الوساطة دورًا مركزيًا. ولعلّ أبرز مثالٍ على ذلك هو بيع رجال الدين لصكوك الغفران. معلومٌ أنّ الهدف الأساسي الذي جاء من أجله الإصلاح الديني في أوروبا هو ضرب هذه الوساطة وإلغاؤها، إذ إنّها كرّست سلطة رجال الدين وهيمنتهم، وذلك من أجل بناء علاقة مباشرة بين الإنسان وربه. ولهذا فالعلمانية في الوطن العربي قد لا تستطيع التكيف نظرًا إلى السمة التي اتسم بها الإسلام الذي لا يفترض أيّ وساطة في عبادة الإنسان لله.

اكتست العلمانية في الوطن العربي فكرة الفصل بين الدين والدولة، أو فصل الدين عن الدولة، ومعنى ذلك أن يلزم كلاهما نطاقه المحدد دون تجاوزه، وألّا يتدخّل أحدهما في الآخر، وهنا إذًا نتحدث عن فصلٍ نهائي بينهما، بيد أنّ هذه الفكرة أفرزت تيارين متعارضين: التيار الأوّل هو التيار الليبرالي الذي رأى في فصل الدين عن الدولة “شرطًا في وجود التمدّن وحياته ونموُّه”([12]). وقد أتبع الجابري التصوّر الليبرالي هذا بسؤال جوهري: “هل الدولة التي يعيشُ فيها هذا الرائد الليبرالي تجمعُ فعلًا بين السلطتين الروحية والزمنية؟ وبعبارةٍ أخرى هل يعرفُ المجتمع الإسلامي تاريخيًا ما سُميّ بـالسلطة الرّوحية في القرون الوسطى المسيحية؟”([13]). في الجهة المقابلة سيعترض التيار الثاني السلفي على الليبرالي عبر هذا السؤال الذي طرحه الجابري، فهو لا يرفضُ أطروحة الليبرالي فحسب، “بل يرفضُ، وبنفس الصراحة والصرامة إطاره المرجعي أي التمدّن الأوروبي – ولنقل: النّموذج الأوروبي – ليطرح بدلهُ التمدّن الإسلامي، بل النّموذج العربي الإسلامي – ليس فقط كمشروع يدعو إلى الأخذ به، بل أيضًا كتجربة يستخلصُ الدرس بها”([14]).

يرى الجابري أنّ المشكل الحقيقي المطروح ليس هو مشكل علاقة الدين بالدولة، أو العكس، بقدر ما هو “مشكل الدولة ذاتها، سواء لبست لباسًا دينيًا، أو لباسًا علمانيًا (…) المشكل هو، مرّةً أخرى، مشكل الديمقراطية”([15]). يفضل الجابري، من هذا المنطلق، الديمقراطية بدل العلمانية، محتسبًا الأولى تطلّع وحلم الشعوب العربية، إذ هي الحل الأمثل لخروجها من دواليب الاستبداد والارتماء في حضن دولةٍ حديثة تصون الحقوق والحريّات وتقنّن سلطة الحاكم وتصبح الكلمة الأولى والأخيرة للشعب. أمّا الثانية (العلمانية) فقد وصفها بأوصاف قدحية إذ اعتبرها مسألة مزيفة ولا تتناسب مع البيئة العربية([16]).

بعثت إشكالية العلمانية في الأقطار العربية لأوّل مرّة بعدما استنكر بعض المفكرين المسيحيين المنحدرين من بلاد الشام تلك الجرائم التي ارتكبها المُحتل العثماني في حقّهم، إذ مارس عليهم اضطهادًا لسبب واحد هو أنه يحكم ويتوسع ويحتلّ باسم الخلافة الإسلامية، لذلك رأوا – في اعتقادي – في العلمانية حلًّا ناجعًا للانفلات من قبضة المحتل.

رأى الجابري في دعوة هؤلاء المفكّرين أنّها كانت دعوة خجولة تتقاطع، إلى حدٍّ ما، مع شعار: “الاستقلال عن الترك”([17]). لذلك فمطالبتهم بالعلمانية قد ارتبطت بشعار الاستقلال عن الدولة العثمانية، ونقرأ للجابري في هذا المضمار: “شعار العلماني طرح في العالم العربي في ارتباطٍ عضوي مع شعار الاستقلال عن الترك”([18]). ذلك لأنّ الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية سيفضي، من دون أدنى شك، “إلى قيام دولةٍ عربية واحدة (على الأقل في المشرق، أي في الولايات العثمانية العربية)”([19]). خلص الجابري في نهاية المطاف إلى أنّ هذه العبارات الثلاث: العلمانية، الاستقلال، الوحدة، ترتبطُ فيما بينها ارتباطًا عُضويًا ” لتعني شيئًا واحدًا هو قيام دولةٍ عربية في المشرق غير خاضعة للسلطة العثمانية”([20]).

بعد أنْ طُرح شعار العلمانية في الفترة التي عرفت فيها سورية الكبرى (بلاد الشام) احتلال الإمبراطورية العثمانية وممارستها للاضطهاد في حق الأقليات المسيحية، سوف يطرحُ مرةً أخرى “في الأقطار العربية التي توجدُ بها أقلّيات دينية (مسيحية بصفةٍ خاصّة). وهذا الطرح كان يُبرّرهُ شعور هذه الأقليات بأنّ الدولة العربية الواحدة التي تُنادي بها القومية العربية ستكون الأغلبية الساحقة فيها من المسلمين الشّيء الذي قد يفرز من جديد وضعًا شبيهًا بالوضع الذي كان قائمًا خلال الحكم العثماني”([21]). ما يُمكن استشفافهُ من كلام الجابري أنّ مشكلة الأقليات الدينية هي التي كانت وراء استشراء هذه الفكرة في الوطن العربي، هذا في السابق، أمّا الآن فالسبب وراء ذلك هو خوف هذه الأقليات من أن تُهضم حقوقها مجدّدًا كما هُضمت سابقًا تحت وطأة محتلّ جائر، لأنّ الوحدة ستجمع شمل الدوّل العربية التي تضمُّ نسبًا كبيرة جدًا من المعتنقين للإسلام، ونسبًا ضئيلة جدًا للمنتمين إلى ديانات ومعتقدات أخرى كالمسيحية([22]).

وصفوة القول: “فالعَلمانية على هذا الاعتبار كانت تعني بناء الدولة على أساسٍ ديمقراطي عقلاني وليس على أساس الهيمنة الدينية”([23]).

أخذ المصطلح تعريفًا تمّ تداوله على أوسع نطاق، والمتمثل بالفصل بين الدين والدولة، وهذه العبارة في الحقيقة هي “عبارة غير مستساغة إطلاقًا في مجتمعٍ إسلامي، لأنّه لا معنى في الإسلام لإقامة التعارض بين الدّين والدولة. إنّ هذا التعارُض لا يكونُ له معنى إلّا حيث يتولّى أمور الدين هيئة منظمة تدّعي لنفسها الحقّ في مُمارسة سلطةٍ روحية على النّاس، في مُقابل سلطةٍ زمنية تُمارسها الهيئة السياسية: الدولة”([24]).

إنّ وصول العلمانية إلى الوطن العربي قد أدى إلى خلق صراعٍ بين الليبرالي والسلفي، حيث اتّهم الأول الثاني بأنّ دعوته هي “السبب فيما عانتهُ أوروبا في القرون الوسطى من قهرٍ وتخلُّفٍ وجهل، وأنّ الدعوة السلفية هي بالتالي دعوة إلى أوضاعٍ مناقضة تمامًا للنّهضة، إذ لا تتحقّق النّهضة إلّا بتجاوزها”([25]). أمّا السلفي فإنه “لا يتردّدُ في شرح دعواه بما يعتقِدُ أنّه رفع للالتباس وإرشاد إلى مكمن الخطأ في القياس. إنّه يُؤكّدُ أنّ ليس في الإسلام ما يُسمّى عند قومٍ بالسلطة الدينية بوجهٍ من الوجوه، لكن الإسلام دينٌ وشرعٌ، فقد وضع حدودًا ورسم حقوقًا. فالخليفة مُكلّف بإقامة الحدود وتنفيذ حكم القاضي بالحقّ، فسلطتهُ، إذن، سلطة تنفيذية”([26]). إنّ السلفي المفتخر بماضيه، الداعي إلى التشبث بتعاليم دينه والعودة إلى تراثه، قد سعى جاهدًا إلى التأكيد على خلوّ الإسلام من السلطة الروحية وطبقة رجال الدين وكذا خُلوّه من الجمع بين سلطتين: دينية وزمنية، وبهذه الأفكار واجه الليبرالي المُتشبِّع بمبادئ وأفكار التجربة الأوروبية. وقد تركز الخطاب السلفي في مجمله “حول سياسة الماضي، حول الخلافة، وحقيقة الإسلام وأصول الحكم والنّظريات السياسية الإسلامية، ونظام الحكم في الإسلام، والعناوين كثيرة (…) مع كثرة المُتكلّمين في سياسة الماضي من المعاصرين ومع تنوُّع اختصاصاتهم ودرجاتهم العلمية، من شيخٍ أزهري، إلى باحث جامعي في التاريخ والقانون، إلى المساجل السياسيّ”([27]).

يرى الجابري أنّ العلمانية في الأقطار العربية “مسألة مُزيّفة، بمعنى أنّها تُعبِّرُ عن حاجات بمضامين متطابقة مع تلك الحاجات. إنّ الحاجة إلى الاستقلال في إطار هويّة قوميّةٍ واحدة، والحاجة إلى الديمقراطية التي تحترمُ حقوق الأقلّيات، والحاجة إلى الممارسة العقلانية للسياسة، هي حاجات موضوعية فعلًا، إنّها مطالب معقولة وضرورية في عالمنا العربي، ولكنّها تفقدُ معقوليتها وضروريتها، بل مشروعيتها عندما يُعبّر عنها بشعار ملتبس كشعار العلمانية”([28]). رفض الجابري، إذًا، العلمانية، وحبّذ استبدالها بمفهومَي الديمقراطية والعقلانية، وقد أشرتُ إلى ذلك في الفصل السابق، إذ ألحّ على استبعادها نهائيًا واستئصالها من قاموس الفكر العربي لأنّ الديمقراطية والعقلانية “يُعبّران تعبيرًا مطابقًا عن حاجات المجتمع العربي: الديمقراطية تعني حفظ الحقوق (…) والعقلانية تعني الصدور في الممارسة السياسية عن العقل ومعاييره المنطقية والأخلاقية، وليس عن الهوى والتعصُّب وتقلُّبات المزاج”([29]). وقد أكّد في هذا الصدد أنّ استبعاد العلمانية وإحلال الديمقراطية والعقلانية مكانها، وكذا “إحلال الإسلام المكانة التي يجبُ أن يحتلّها في النّظرية والممارسة، تلك من جُملة الأسس التي يجب أن تنطلق منها عملية إعادة بناء الفكر القومي العربي، الفكر الذي يرفعُ شعار الوحدة العربية والوطن العربي الواحد من المُحيط إلى الخليج”([30]).

رغم رفضه للعلمانية إلّا أنه كان موضوعيًا في تعامله معها، إذ قدّم طرحه بشكل منطقي وبطريقة عقلانيّة مستساغة، ورفضه لها جاء عبر عدم تبنّيه لمفاهيم نشأت في بيئةٍ مختلفة ومحاولة “تبيئتها” في المنطقة العربية مع العلم أنّها قد لا تلائم الوسط العربي، فهو قد أكّد ضرورة تحقيق الديمقراطية علمًا أنّها مفهومٌ غربيٌّ أصيل لا يقبل النّقاش والجدال، إلّا أنّ تبنيه للديمقراطية كان سببه أنّه رأى فيها النموذج الأمثل للخروج من أزماتنا السياسية. كلّما ذكر الجابري العلمانية إلّا وذكر الكنيسة وكأنّه يؤكد على تلازمهما. فقد اعتبر أنّ العلمانية “لا تعني معاداة الدين ولا محاربته، وإنّما تعني فصل ما هو دنيوي عمّا هو أخروي، وذلك بجعل السلطة السياسية والتعليم وجميع المرافق العامة في أيدي رجال مُحايدين من النّاحية الدينية وإبعاد القسس والأساقفة، وكل من يمثل الكنيسة، عنها”([31]). إن ما يمكنُ استيعابه من قوله هو أنّ العلمانية كفكرة قد برزت في محيطٍ ارتبطت به ويجب أن تبقى ملازمةً له، لأنّ الحديث عن فكرة العلمانية لا يمكن أن يتمّ بصورة واضحة إلّا في مجتمعٍ يضمّ مؤسسة الكنيسة.

وفي ذات السياق، قد يساور الشكّ كل عربي، وقد يتبادر إلى ذهنه السؤال عن حضور العلمانية في الوطن العربي دون أنْ نعي بذلك، ولا سيّما أنّ بعض المظاهر تلمح إلى ذلك، حيث أصبحنا نرى أفكارًا تُروّج للفصل بين الديني والسياسي، على اعتبار أنّ بعض الأحزاب نجحت في توظيف الدين لبلوغ غايات سياسية محضة، كما أصبحنا نسمع بالمطالبة بعزل الفضاء العمومي عن كل ما هو مُقدس، دون نسيان المقالات والتدوينات الصريحة التي باتت تجتاحُ منصات الشّبكة العنكبيّة الداعية إلى تبني العلمانية والانخراط الكلي فيها.

ربط الجابري العلمانية بالمجال السياسي، عادًّا إيّاها، إذًا، العلاقة بين الدين والسياسة. ولذلك يعتقدُ أنّ عدم وجود الكنيسة في الإسلام يجعلُ من العلمانية “شعارًا غير استراتيجي في أي خطاب يطرحُ قضية العلاقة بين الدين والسياسة في المجتمع الإسلامي. ذلك لأنه لا وجود لمؤسسةٍ دينية يمكن أن ينصرف عليها وحدها خطاب العلمانية كما هو الشّأن في أوروبا”([32]). ووضع الجابري السياسة، في معرض قوله، في موضع اتهام إذ يقول: “في الإسلام هناك الدين وهناك الجماهير وليس هناك وسيط آخر غير السياسة. إذًا فالطرف الذي يجبُ أن يكون موضع اتهام هو السياسة، والبديل بالتالي هو العقلانية والديمقراطية”([33]). وفي هذا الصدد تساءل عن مدى تحقق العلمانية التي تبنّتها تركيا منذ ما ينيف عن سبعة عقود، وهل أدّت فعلًا إلى خلق مجتمعٍ علماني مئة بالمئة. كما تساءل أيضًا عن مدى نجاح أو إخفاق الدولة الإسلامية في باكستان وإيران وبنغلادش. فهذه التجارب، في نظره، جديرة بالبحث والتأمل سواء من طرف الدعاة إلى العلمانية أو من طرف المتشبثين بشعار الدولة الإسلامية([34]).

إنّ ثنائية الدين والدولة قد تناولتها الكتابات العربية في مختلف العصور إلى حدّ الاختناق، فكل مفكر وكاتب يراها من منظوره الخاص، مُنطلقًا بطبيعة الحال من خلفية مُعيّنة. وهناك جملة من العوامل التي كانت وراء تحديد هذه الثنائية حسب الجابري وهي: “استلهام التجربة الدينية الأوروبية، مشكل الطائفية الدينية، ربط النهضة بالفصل بين الدين والدولة أي استلهام النهضة الأوروبية”([35]). وقد شاب هذه الثنائية نوعٌ من الزيف المتمثل بتشبث من يُفكر داخل المرجعية التراثية في تناول الدين والدولة، ومن يُفكّر داخل المرجعية المحددة بالعوامل التي ذكرتها في هذا الجزء، وكل طرفٍ يعتبر مرجعيته هي: “الحقيقة الواحدة الخالدة”([36]).

لقد قدّم محمّد عابد الجابري طرحًا بمقدوره، من وجهة نظره، التخلص من الزيف والغموض الذي يكتنفُ ثنائية الدين والدولة وذلك من خلال “الفصل بين مشكل العلاقة بين الدين والدولة ومشكل النّهضة والتقدّم، والنّظر إلى كل واحدٍ منهما على أنّه مُشكل مُستقلّ بذاته يخضع لمتغيراتٍ عديدة (…) وبعبارة قصيرة إنّ مسألة العلاقة بين الدين والدولة يجبُ أن تُعالج في ضوء المعطيات الواقعية الخاصة بكل بلدٍ على حِدة”([37]). وصفوة القول أنّ: “مشكلة العلاقة بين الدين والدولة في الوطن العربي ليست مشكلةً قومية بل هي مشكلة قطرية”([38]).

ثانيًا: طرح عبد الله العروي

لم يُهمل عبد الله العروي أي قضية شائكة أثارت لغطًا كبيرًا في الوطن العربي، إلّا وكانت له اليد الطولى فيها عبر تحليلها وتبيان ما لها وما عليها، مؤكدًا إمكانية انسجامها مع البيئة الثقافية العربية من عدمه وذلك بفضل رؤيته المتبصرة والعميقة التي تُمكّنهُ من تمحيص القضايا الكبرى التي تؤدي إلى انبعاث سجالات فكرية كبيرة. وقد تعامل المثقفون المخضرمون مع إشكالية العلمانية بدقّةٍ وموضوعية، والجلي أنّ عبد الله العروي تناولها لكن باقتضاب، حيث لم يسهب في الكتابة عنها كما فعل آخرون، والجابري أبرزهم، بل كتب عنها عبارات مقتضبة وهو ما يحدث رجّة في ذهن القارئ.

وكما عوّدنا عبد الله العروي فإنّه يقوم بمحاولات جادّة ومُضنية من أجل تبيين أصل المفاهيم المستوردة من بيئة الآخر (الغرب)، خصوصًا إذا ما كانت ترجمتها ترجمة غير موفّقة، الأمر الذي يُؤدي إلى ضجيج فكري بين مختلف النخب المثقفة بسبب عدم فهم واستيعاب مضمون المُصطلح. الأمر نفسه تقريبًا قام به العروي عندما تحدّث عن العلمانية حيث بدأ بإزاحة اللّبس الذي رافقها، عندما اقتحم المصطلح الحدود واستقر في الأوطان العربية قادمًا من الحضارة الغربية. رجّح البعض أن جذر لفظة العلمانية مُشتقّة من كلمة علم، في حين: “اقترح آخرون كلمة عالَم التي تعني بالفرنسية Monde، فجاءت كلمة عالماني لتُقابل Mondain، وهذا اللفظ يعني أيضًا Séculier وكذلك Laïque، ثم اختزال الاستعمال عالماني إلى علماني ثم قُرئت خطأ بالعين المخفوضة”([39]). إنّ العَلمانية، في نظر عبد الله العروي، “كمفهوم لا كلفظ مُستقل عن جذوره التاريخية ومُحيطه الاجتماعي، تُحيلُ على مُشكلات ظرفية تتطلّبُ حلولًا متجاوبة، لا مع نظرية مُسبقة، بل مع الظروف القائمة بُغية تحقيق أهدافٍ مُحدّدة”([40]). وفي هذا السياق قدّم العروي ثلاثة مفاهيم عدّها الأرضية التي قامت عليها العلمانية من النّاحية السوسيولوجية: الحرية، الفرد، الضمير: “وهي مؤدّى العلمانية بمفهومها السوسيولوجي”([41]).

فُهِمَ من طموح الداعي إلى العلمانية في المغرب على وجه التحديد بأنّه هو: “من يريد إكمال الإصلاح وتغليب منطقه في المجال الذي لا يزالُ يخضعُ لقواعد الشرع والمعارض، الذي تخلى عن مطلبه الأول من مراجعة كل تشريعات العهد الاستعماري، مستميت في الدفاع عمّا بقي إلى الآن تحت حكم الشرع، مع اختلاف من بلدٍ إسلامي وآخر”([42]). في المغرب وقع الداعي للعلمانية والمتشبّع بها حتى النّخاع في خطأ جسيم عندما طالب الدولة بالتدخُّل لمنع الحجاب والتمييز بين الجنسين، دون تدخلها في حرية من لا يصوم شهر رمضان أو من دخل في علاقة جنسية خارجة عن نطاق الزواج، وخصمهُ يطالب بعكس ذلك وهو ما أدى إلى إشعال فتيل الصراع الذي ظلّ سائدًا إلى حدود الساعة، لكن الأصح هو أن يحترم كل منهما الآخر دون التدخل في خصوصياته، فكل إيديولوجيا أو فكرة في عموميتها من الواجب احترامها وتقبلها شريطة ألّا تنتهك حرية الآخر. هذا الصراع القائم بين الإيماني والعلماني اليوم في المغرب هو ناتجٌ من: “تعريبٍ خاطئ أدى إلى صب مشكل مُستحدث في قالبٍ تقليدي يرسخ الخلاف ولا يترك مجالًا للتفاوض”([43]). وإجمالًا: “إذا نظرنا إلى العلمانية نظرة سوسيولوجية وقلنا إنّها حالة قائمة في كل الظروف، مهما كانت الأصول، تسير حسب قواعد في مستواها ولا تنفي إضفاء القدسية على أيّ إجراء يتّخذ في إطارها، نكون قد اعترفنا لكل ذي حقٍّ بحقه: الدولة، المجتمع، الفرد”([44]).

من نتائج هذا الصراع أن العلمانية فُهِمت على أنّها خصمٌ للإسلام، وذلك غير صحيح، فالألفاظ المتعارضة مع الإسلام نعرفها جميعًا: الجاهلية، الزندقة، الكفر… إلخ.

إن الصراع الذي نشأ بسبب العلمانية يمكن إرجاعهُ إلى التعريب. فـ “المُعرّب يبدأ من المفهوم من المعنى إلى اللفظ. والقارئ، على العكس، يبدأ من اللفظ إلى المعنى. صحيحٌ أنّ المعرب يكون قارئًا فينطلقُ من الملفوظ أيضًا، لكن هذا الملفوظ ليس هو ما يهمُّه، فهو يُحاول من خلاله أن يُدرك معنًى ما، ثم يُحاول أن يجد لهذا المعنى ملفوظًا يناسبهُ (…) أمّا القارئ، فإنّه يجد نفسه أمام الكلمة الملفوظة، ومن هذه الكلمة يُدرك المعنى”([45]). وبصرف النظر عن التعريب فإنّ ما يتحكّمُ فيه بدرجةٍ كبيرة هي خلفية المترجم المسبقة. وقد قدم عبد الله العروي في هذا الصدد مثالًا نموذجيًا هو ردّ محمد عبده على فرح أنطون بخصوص العلمانية، حيث انطلق: “من مصطلحٍ إلى مصطلح آخر لم يتكلّم عنه فرح أنطون، أو تكلّم عنه بشكلٍ عرضي، ولكنه أصبح عند محمّد عبده هو الأساس. فالجو الثقافي العام أصبح فيه من المتعذر إرجاع مفهوم أو ملفوظ علمانية من المستوى الذي وضعه فيه محمد عبده إلى المستوى الأصلي”([46]). ومن هنا فقد ترسّخ في ذهن القارئ ما يلي: “علماني تساوي دهري والدهري معارض لإيماني إسلامي / إذن علماني معارض لإسلامي”([47]). وصفوة القول: لفظة العلمانية هي من تسببت في سجالات فكرية كثيرة، فلماذا لا نعوّض المصطلح بمفردة جديدة؟ كأن نقول مثلًا: “دنيوي / أخروي هو ما يمكن أن يحلّ محلّ العلمانية. وإذا لم نستطع فلنأخذ الكلمة في حالتها الأصلية لائكية، كما أخذنا الموسيقي والديمقراطية”([48]).

ظلّ عبد الله العروي وفيًا لمبدأ السبر في جذور المفاهيم عبر تحليلها والتدقيق فيها وتوضيحها، حتى يتمكّن القارئ من تحرير ما يجول في ذهنه واستيعاب المعنى الحقيقي للمفهوم، لأنّ المفاهيم المستوردة من الغرب، وخصوصًا أوروبا، هي مفاهيم أثارت رجةً وحمأةً في الأوساط الثقافية العربية نظرًا إلى افتقادها للدقّة المطلوبة في التعريب الذي يحتاجُ لإعمال النّظر والتدقيق في أصل المفهوم ومحاولة ربطه بالسياق التاريخي الذي ظهر فيه. إنّ الترجمة لوحدها غير كافية، فالمفاهيم المستوردة يجبُ تبيئتها لأنّ ظهورها في مكانٍ معين ومحاولة استيرادها وتكييفها قد لا يكلل بالنجاح، وهذا يرجعُ إلى الخصوصية التي تتمتّعُ بها كل حضارة.

لقد تكلّم عبد الله العروي في كتابه: “السنّة والإصلاح” عن مفهوم السلطة المحايدة التي: “ترسم الحدود وتلزم كل طرفٍ باحترامها”([49]). وهذه السلطة المحايدة هي الهدف المنشود، وهي تمثل العلمانية، وتعني هذه الأخيرة، حسب عبد الله العروي: “رغم ما يلازمها منذ القرن الماضي وبكامل الأسف من إشارةٍ قدحية، لا تعني سوى هذا الحياد المنشود”([50]).

لقد عاد العروي في هذا الكتاب إلى الوقوف عند معضلة الترجمة غير الموفّقة، وهذا نستشفّه من كتابه: “نقد المفاهيم” ومن مقالته: “ترجمة الألفاظ وترجمة المفاهيم “العلمانية” نموذجًا” وفي كتابه: “السنَّة والإصلاح”، وكأنّه يرجع الفهم المغلوط للعلمانية وما تسبّبت فيه من سجالات وصراعات لا تزال مستمرّة إلى التعريب الخاطئ للمفهوم، مما أدّى إلى شيطنة المفهوم وانحرافه عن المهمّة التي جاء خصّيصًا من أجلها في الأصل.

في هذا الصدد نجد تأكيدًا من عبد الله العروي أنّ “لفظة علماني تقابل اليوم في الاصطلاح السياسي كلمة لائكي الفرنسية وسيكولر (Secular) الإنكليزية مع أنّ المدلول في اللغتين مختلف نسبيًا”([51]). ويضيف في معرض قوله: “لا شكّ أنّ اختيار لفظ علماني كان خطأ ولعِب دورًا سلبيًا في مسار الفكر العربي الحديث. لو اختير لفظ آخر مثل دنيوي، مقابل أخروي، أو معاملاتي من معاملات مقابل عبادات أو سلطاني مقابل شرعي، إلخ. لما استُبشِع في الأوساط التقليدية كما هو الحال مع لفظ علماني”([52]).

ألقى بي مصطلح العلمانية في عوالم التيه، فبعدما نال استحساني طرح الجابري الذي رفضها واعتبرها مجرّد مسألة مُزيّفة لا تلائم الأقطار العربية نظرًا للخصوصية التي تطبعها، حيث ارتبطت ارتباطًا عضويًا بالكنيسة التي تغيب كمؤسسة رسمية في البلدان العربية رغم وجود أقليات مسيحية في بلاد الشّام (سوريا، لبنان) والأقباط في مصر، ناهيك بمعتقدات وديانات أخرى حاضرة في مختلف الدول العربية من المحيط إلى الخليج، لهذا عدّها الجابري أنّها قد لا تناسب البيئة العربية. أمّا عبد الله العروي فهو يحبّذها ضمنيًا وما يدلُّ على ذلك هو وقوفه المطوّل على أصل المفهوم وتحليله وتوضيح معناه الحقيقي بعيدًا من التشويهات التي هي نتاج للفهم المغلوط للمعرّب، الأمر الذي جعلها تفهم على نحوٍ خاطئ محدثةً بذلك صراعات وسجالات كثيرة ومتعدّدة بين المتشبعين بها وبين رافضيها أو بالأحرى خصومها.

إن ما يمكن استخلاصه إذن من كل هذا أنّ الجابري كان طرحه تجاهها منطقيًا ورفضها رفضًا تامًّا وفضّل الديمقراطية والعقلانية كبديلين لها، في حين أنّ الأستاذ العروي رأى فيها مشروعًا مميّزًا. لكن ما أفقد العَلمانية قيمتها ميزتها الكبيرة هو الفهم الخاطئ الذي طبعها وذلك ما جعلها تأخذ، في الوطن العربي، منحىً آخر غير المنحى الذي جاءت من أجله في الأصل.

لا غرو إذًا، إذا طرحتُ وجهة نظري المتواضعة في ما يتعلّق بالعلمانية، بعدما نهلت من أطروحتين لرجلين كبرين، وسأحاول أن أبديها بكلّ موضوعية. أعتقد أنّ العلمانية صارت تفرض نفسها بقوّة في البيئة العربية، ولا سيّما بعدما تنامت الحركات والجماعات الإسلامية التي تغلغلت في الحقل السياسي وصارت لكلمتها آذان صاغية في الفضاء العمومي، لتبقى بذلك العلمانية حلًّا سحريًا لفصل كل ما هو ديني وطوباوي ومقدس عن كل ما يتعلق بالحياة العامة. عبرها ستبقى الشعائر والطقوس الدينية تمارس في الفضاء المخصص لها دون المساس بها، ودون تجاوز فضائها، كما سيمارس فنّ تدبير الشأن العامّ بكلّ أريحية بعيدًا من قيود وأغلال من وجودوا في الدين مادّة دسمة وصاروا يتاجرون به بكل سماجة. طرحي هذا لا ينمّ عن خلفية ما، وإنما أرى أن ما ذكرته، وقد يكون خاطئًا، هو الحل لتجاوز تشنّجات الديني والسياسي في المجتمع.

المصدر : مركز دراسات الوحدة العربية .