أمينة رباحي .. دراسة بعنوان :عودة المسلّمة الدينية في العلاقات الدولية

الباحثة أمينة رباحي – تعز اليوم :

يذهب وليد عبد الحي في كتابه: تحول المسلّمات في نظريات العلاقات الدولية إلى أن سيادة مسلّمة ما في ميدان علمي معين، ستؤدي إلى سلسلة من النتائج المترابطة بها، لتتكون لدينا منظومة معرفية متكاملة، ولكنها مستندة إلى تلك المسلّمة بشكل رئيسي، فإذا ما حدث تحول عن تلك المسلّمة أضحت المنظومة المعرفية التي بنيت على أساسها موضع مناقشة وتشكيك[1].

وتضم المنظومة المعرفية مجموعة من المسلّمات المركزية في بنياتها الأساسية، حيث لا تنفصل هذه المسلّمات عن البنية الذهنية والاجتماعية[2].

وبدراسة تاريخ العلاقات الدولية وتطور نظريات العلاقات الدولية نشير إلى المراحل التالية:

أولاً: مرحلة المسلّمة الدينية

يعتبر الدين في هذه المرحلة المسلّمة المطلقة، وعليه يتم النظر إلى الحياة وعلى الظواهر كلها من منظور ديني، والحكم يتم طبقاً لقواعد دينية. وبالنسبة إلى الحرب تكون عادلة أو مقدسة إذا استندت إلى دوافع دينية، والاتفاقات مقبولة شريطة عدم مخالفتها لنص ديني.

وعليه تستند هذه المسلمة إلى المتغيرات التالية:

1 – المتغير الأخلاقي

يستند هذا المتغير في منطلقاته إلى المصادر الدينية، وإلى فلسفة الأخلاق والعقل. أي أن المتغير الأخلاقي يقوم على تلك العقائد الدينية والفلسفية التي تصور لنا مناهج وطرق وآليات حماية الإنسانية في أوقات السلم والحرب[3].

2 – المتغير القيمي

يعرّف تالكوت بارسونز القيم على أنها: « أنماط ثقافية شاملة ذات جذور في التقاليد الدينية، مما يجعلها مؤثرة على واقعية السلوك الإنساني»[4] .

ويجسد الدين أعلى الطموحات الإنسانية وأسماها، فالقيم الدينية ليست قيماً مطلقة فحسب، بل هي أيضاً قيم إنسانية تهدف إلى السمو بمكانة الناس أفراداً وجماعات، كما وقع النظر إلى الدين على أنه حصن من الأخلاق وأنه المصدر الأساسي لأمن الجماعة، ويشير برتران بادي إلى أن إميل دوركايم يعتبر الدين مصدر كل ما نعرف من ثقافة عليا[5].

ثانياً: المسلّمة القومية

بدأ التحول عن المسلّمة الدينية، في نطاق إعادة النظر بدور الكنيسة في حياة المجتمع الأوروبي، وبالحريات، وشكل مؤتمر وستفاليا عام 1648، نهاية مرحلة الصراع الديني، وتأسيس الدولة القومية على أسس علمانية، رغم أن الغرب الأوروبي أنهى الصراع الديني داخل النسق الأوروبي ولكنه كان يوظف البعثات الدينية باعتبارها إحدى وسائل الهيمنة إلى جانب الاقتصاد والقوة العسكرية (ثلاثية: الثروة – الدين – القوة العسكرية). ويؤكد قانون وستفاليا على فكرة الدولة القومية وسيادتها واستبعاد الدين من الحكم.

برزت عدة كتابات تمجد الدولة القومية وتأكيدها على فصل الدين عن الشؤون الدولية، واستبعاد الحروب لدوافع دينية، فقد أشار ألبيريكو جنتيلي(*) إلى أن كل مجتمع من المجتمعات له دين خاص به، ومن غير الممكن الحسم في أي هذه الأديان هو الأفضل، من هنا إشعال الحرب لأسباب دينية سيجعل أفق السلام غير مرئي، وعليه «فعلى رجال الدين أن يلتزموا عدم الخوض في شؤون خارج دائرتهم»[6].

وأهم ما يميز هذه الفترة هو بروز عدة مفكرين وفلاسفة بشّروا بنهاية الدين كهيغل وفيورباخ وكارل ماركس وأوغست كونت ونتيشه وفرويد وفي فترة متأخرة هابرماس.

1 – هل استبعد الدين فعـلاً عن العلاقات الدولية؟

في هذا السياق بزغت أمريكا كقوة جديدة في إطار المنظومة الغربية مستخدمة نفس الوسائل والأدوات التي استخدمتها أوروبا في توسعها، الفرق الوحيد بين الحالتين هو موقع الدين من علاقات كل منهما الدولية[7].

إن الخلاف حول الدور المناسب للأطروحات الدينية في السياسة يشمل نقاشين حسب مايكل ج. بيري: نقاش حول الدور المناسب دستورياً للأطروحات الدينية في السياسة، ونقاش ذو علاقة، ولكنه مختلف، حول الدور المناسب أخلاقياً لهذه الأطروحات[8].

فوزن الحركة الطهرية واضح جداً في تكوين المؤسسات الديمقراطية الأمريكية. ولقد شدد دو تكفيل على أن مستوطني ماي فلاور كانوا حجاجاً قرروا تأسيس مجتمع مطابق لتعاليم الإنجيل وسط عزلة العالم الجديد. وقد حلل ماكس فيبر في كتابه الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية[9] ذلك التطابق بين «الأخلاق» الكالفينية(*) و«روح» الرأسمالية والذي أثبته سومبار (Sombart) أن الأخلاق الكالفينية كان دورها الرئيس لليهود السيفارديين المطرودين من قبل الملوك الكاثوليكيين الذين يعتقدون بأنهم ضحايا الاضطهاد[10]. وهكذا كانت هامشية البروتستانت واليهود وتماسك مجموعاتهم المنتشرة في أوروبا هي التي جعلت من الهجرة إلى أمريكا بمثابة «أرض الميعاد».

وجاء في مقدمة كتاب الدين في السياسة: جوانب دستورية وأخلاقية، لمؤلفه مايكل ج. بيري أن مواطني الولايات المتحدة هم من أكثر المواطنين تديناً[11] ويظهر التديّن في الشعارات الأمريكية في أعلى هرم السلطة، يمكن أن نذكر أن الرئيس الأمريكي يؤدي اليمين على الإنجيل، وأن دورات البرلمان تفتح بتلاوة النصوص الدينية، إضافة إلى الشعار الديني للدولار الأمريكي «بالله نثق» (In God We Trust).

وقد ظهر تأثير الطهرية في الخطابات السياسية لرؤساء أمريكا في مبادئ ولسون، ولم يتوانَ كل من الرئيسين ريغان وكارتر عن ذكر الله في كل أزمة من الأزمات التي تمر بها الولايات المتحدة، بل كانا يطلبان من الناس العودة إلى القيم الدينية. وخطاب الرئيس الأمريكي بوش الابن أثناء تأدية اليمين الدستورية لولاية ثانية يوم 22 كانون الثاني/يناير 2005، حيث قال إن حرية الولايات المتحدة يجب أن تكون حرية في العالم، وهذا واجب إلهي أُنزل من السماء إليكم. وقد برر من قبل حربه في العراق على أنه واجب إلهي.

وبما أن الولايات المتحدة هي بلد متدين، وفي الوقت نفسه بلد تعددي، فإن قضية الدور الحقيقي للدين في السياسة ليست هامشية، بل هي قضية مركزية في السياسة الأمريكية[12].

وقد أدى انهيار الاتحاد السوفياتي إلى إحداث تحولات جذرية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والقيمية على المستوى العالمي. فتراجع العامل الأيديولوجي أحيا من جديد الهويات القومية والإثنية، وأعطى نفساً جديداً للصراعات العرقية والدينية في العديد من المناطق من العالم وعلى سبيل المثال يوغسلافيا، التي تفككت إلى دول جديدة على أساس ديني وعرقي. فالصراعات الطائفية والعرقية متشددة ومتطرفة، وهذا ما ولد التقوقع الثقافي والحقد والعنف والتطهير العرقي، وهذا سيؤدي إلى تفجير العالم بتفتيت الدولة الواحدة إلى شظايا عرقية ودينية.

2 – عودة المقدس

يذهب الكاتب الفرنسي أندري فروسار إلى أن «القرن الحادي والعشرين سيكون قرناً دينياً بامتياز»[13]. والعودة القوية للظاهرة الدينية لا يمكن النظر إليها كبعد ظرفي شاذ قابل للتراجع في كل لحظة، بل هذه الصحوة الدينية نابعة من صميم الواقع التاريخي الإنساني، ذلك أن الدين ظاهرة ملازمة للوجود الإنساني ووجوده حاسم في الثقافات والحضارات والانعطافات التاريخية الكبرى.

وتظهر عودة الدين من خلال عدة أطر وأنماط وبسبب عدة عوامل، فالتغير المستمر في ركائز البنية التحتية لمختلف المجتمعات لم يحمل تغيراً موازياً في الركيزة التاريخية للبنية الفوقية المتمثلة بالظاهرة الدينية، فما زالت هذه الظاهرة تعرف رواداً لمعابدها في مختلف الدول، أياً كان مستوى التطور العلمي فيها. فبالنسبة إلى أوروبا تظهر هذه العودة من خلال تمسكهم بهويتهم الوطنية والدينية، والخطابات ذات الحمولة الدينية والعقائدية(*).

بدأ الحديث لدى أوساط العلاقات الدولية، وعدد من الاستراتيجيين عن العامل الديني بوصفه أحد أقوى التأثيرات المحركة للشعوب وللصراعات، خاصة في المناطق الجيو – استراتيجية الحساسة (الشرق الأوسط، البلقان، وآسيا الوسطى، وشمال وجنوب البحر المتوسط).

وفي هذا السياق، يرى الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس أن التنبؤات القائلة بنهاية الدين وزواله هي الآن بحاجة إلى مراجعة نقدية عميقة، لأن الدين عرف عودة قوية في مجال الحياة العامة، وفي نظره أن هناك أمارات دالة على ظهور عالمي جديد للدين في العالم[14]. ففي سنة 1929 وفي عز مجد الدولة القومية، نشأت دولة دينية هي القلب النابض ومركز العالم الكاثوليكي والمسيحي، فالفاتيكان كأصغر دولة في العالم، تؤدي دوراً هاماً في امتداد التبشير المسيحي على نطاق واسع، وفتحت قنوات دينية تلفزيونية لهذا الغرض، كما قام البابا الأسبق يوحنا بولس بإرسال تسعة آلاف مبشر دفعة واحدة إلى أفريقيا، وقد برر هذا بأنه شكل من التصدي للمد الإسلامي. كما أن بابا الفاتيكان فرنسوا ومنذ 2013 إلى غاية 2018 قام بـ 22 زيارة لعدة دول من القارات الخمس.

وعلى غرار الفاتيكان، تم تقديم الكيان الصهيوني كدولة للدين اليهودي، واستقلت باكستان عن الهند لأسباب دينية، كما صنفت الثورة الإيرانية على شاه إيران على أساس ديني. هذه التجارب أعطت دفعاً للحركات الدينية، وكانت مؤشراً على عدم تراجع الدين في العلاقات الدولية.

وفي معظم الصراعات والحروب في العقد الأخير من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، أصبح الدين يشغل موقعاً محورياً، وتحولت العودة إلى الدين إلى ظاهرة اجتماعية وسياسية وأمنية، وأصبح العالم المعاصر يشهد بعثاً دينياً يؤثر في مختلف جوانب الحياة، ويعيد تشكيل الدول والمجتمعات، وصارت الحركات الدينية في معظم أنحاء العالم تطرح شعوراً جديداً بالهوية والانتماء، وأضافت العولمة وتقنيات الاتصال فرصاً وتحديات جديدة حيث بدأت الدول تتخلى عن كثير من وظائفها وسيادتها لمصلحة العديد من الأطراف الأخرى داخلياً وخارجياً.

وقد أشار برتران بادي في كتابه انقلاب العالم[15] إلى عودة المقدس إلى مسرح العلاقات الدولية، إذ يرى أنه «ينبغي أن ينظر بعين الاعتبار إلى الأثر الناجم عن المفهوم المسيحي الذي تعتنقه النخبة عن سلوكها الخاص والذي تستمده من المأثور ومن الأساطير المؤسسة للولايات المتحدة على السياسة الخارجية الأمريكية»[16]. وهو ما تجلى في خطابات سياسية تحمل مفردات ذات طابع ديني وأخلاقي، ومع وصول قوى اليمين الديني المتطرف في أمريكا إلى الحكم، تم تقسيم العالم إلى الشر والخير وهي دلالات أخلاقية قيمية.

فالدين هو ظاهرة مميزة لكل المجتمعات الإنسانية السابقة والحاضرة واللاحقة، ومنه ينبغي ألّا تعامل الاتجاهات الدينية الكبرى لا بصفتها صوراً بعيدة لمثال لا يمكن الوصول إليه، وإنما تعامل بصفتها بديـلاً جوهرياً لبناء الحضارة الحديثة والمحافظة عليها، كما ذهب إليه ماكس فيبر في كتابه الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية[17].

لقد صرح آدم مشنك (Adam Michnik): «إني خائف من عالم قد تحكمه عقلانية بدون حدود وثقافة بدون مقدس، لأن ذلك معناه عالم بلا أخلاقية وبلا ثقافة»[18].

فالعولمة بدأت بيقظة الهويات الذاتية لكثير من الجماعات والقوميات، وبخاصة أن العولمة قد حملت الكثير من الرؤى والتصورات التي حملت للعالم كي تتبع قسرا. وقد اهتم الكثير من الباحثين من بينهم المفكر أنتوني غيدنز في كتابه Consequences of Modernity بدور الدين في ظل العولمة حيث:

– أصبح الدين قوة فاعلة بحسب بيتر باير (Peter Beyer).

– الدين ذو رسالة في إطار العوملة بحسب مالكولم ووتر (Malcolm Water).

– تأكيد الهوية بحسب فيل مارفليت (Phil Marfleet)[19].

وعلينا أن نفرق بين الدين كعقيدة يسمو إلى مستوى القداسة وبين الوعي الديني بمستوياته الوجدانية والمعرفية والأيديولوجية، أي فهم الأفراد والجماعات للدين و«تدينهم» الذي يعبر عنه بممارسات أي تفاعلات تتداخل بشأنها مجموعة من العوامل الاجتماعية (الفردية والطبقية) والسياسية (السلطة الحاكمة والمعارضة) والحضارية (الأصيلة والدخيلة)، التاريخية والمعاصرة[20].

وحسب ألفين وهايدي توفلر فإن التأثير المتزايد للأديان العالمية من الإسلام وحتى الأرثوذكسية الروسية، مروراً بطوائف العصر الجديدة المتكاثرة بسرعة، ليست بحاجة إلى توثيق، فالكل سيكون لاعباً أساسياً في النظام العالمي للقرن الحادي والعشرين[21].

فالشخص يمكن أن يكون نصف فرنسي ونصف جزائري، ولكن من الصعب جداً أن يكون نصف مسلم ونصف مسيحي[22]. وعليه، في الصراعات الثقافية يطرح السؤال: «من أنت؟» بدلاً من «مع أي طرف أنت؟». فكما يرى تيموثي غارتون آش أن: «الهوية بالأساس، تحديد للذات»، لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار كذلك ما يراه الآخر[23]. فتركيا ترى نفسها أوروبية، إلا أن أغلب دول الاتحاد الأوروبي لا يراها كذلك، فهي دولة من الشرق الأوسط أو من آسيا، بينما الجميع يرى أن بريطانيا أوروبية، إلا إنها ترى نفسها أطلسية[24].

ونشير إلى أن القيم مفهوم مطاطي يتعلق بتضارب المصالح، وبالتالي يحاول كل طرف أن يعمم قيمه على الآخر، وينظر إليه نظرة فوقية وعدائية، وهنا ينشأ التصادم. وقد ركزت النظرية الاجتماعية النقدية(*) على ذلك، حيث ترى أن النظرية هي دائماً لشخص ما ومن أجل هدف معين.

ومن النظريات التي ركزت على أهمية القيم والهوية بعد الحرب الباردة، هي النظرية البنائية. ومن أهم روادها: فريدريك كراتوشويل (Friedrick Kartochwill)، وألكسندر وانت (Alexander Wendt)، وبيتر كاتزنشتاين (Peter Katzenstien)، ونيكولاس أونف (Nicholas Onuf).

وما يميزها عن الواقعية من حيث عدم تحديدها «للواقع» حسب توزيع القوى المادية، اعتماداً على الأفكار والعلاقات الاجتماعية بين البشر التي تجد مصادرها في الوعي الإنساني، وعلى خلاف الاتجاهات النظرية التقليدية، تركز البنائية على عنصر الهوية، إذ تعتبر مسألة جوهرية في عالم ما بعد الحرب الباردة، وتؤكد كيفية تعامل الهويات مع الطريقة التي تستوعبها الوحدات السياسية وتستجيب لمطالبها ولمؤسساتها.

وتسعى البنائية إلى إبراز أهمية الأفكار وتأثيرها، أي إنها تولي أهمية كبيرة لمصادر التغيير، وأهمية الوعي الإنساني في الشؤون العالمية.

مما سبق فإن البنائية بوصفها إطاراً مفاهيمياً يرتكز على مفاهيم: البنية، الفاعل، الهوية، المصالح والمعايير، فإنها إطار مفاهيمي اجتماعي قائم على الأفكار.

ويرى وليد عبد الحي في كتابه تحول المسلّمات في العلاقات الدولية أنه: «علينا دراسة الدين كظاهرة»، حيث يراها «رؤية للذات وللآخر وللكون تتسم بالتقديس والتنزيه، الأمر الذي يجعلها ظاهرة قابلة للنقاش والوعي بها، شريطة التسليم بها إلى جانب تحررها من أسر الزمان والمكان»[25].

و«المنظور التجزيئي هو القائم على رؤية المنظومة من زاوية دين معين أو مجتمع محدد، بحيث تصبح قيم الآخر – مهما كانت – في مرتبة تالية على قيم الذات. والمنظور الكلاني يرى اتجاهاً نحو قيم إنسانية مشتركة ناتجة من التفاعلات المتزايدة، وتعمق درجة الترابط بشكل يسمح بـ «لغة قيمية مشتركة» قائمة على البعد الروحي الذي تمثله المفاهيم العامة للمجتمع الدولي وليس مفاهيم معينة، وإدراك أن ثقافات المجمعات المختلفة، لا تقل صلاحية عن بعضها البعض في مجال إثراء المنظور القيمي والمعرفي الإنساني»[26].

إن الأطر النظرية والمنهجية ترتبط بالدرجة الأولى بمفهومي «الدين» و«السياسة الخارجية» وأنماط التفاعل بينهما، وما يثيره هذا التفاعل من قضايا ومتغيرات وأبعاد تحليلية ومنهجية.

هذه الأبعاد تناولها عصام عبد الشافي في كتابه البعد الديني في العلاقات الدولية عبر ثلاثة مستويات:

يتناول الأول مفهوم الدين والمفاهيم التي يتداخل معها والتي كانت محـلاً للاهتمام في إطار حقل العلاقات الدولية؛ ويتناول الثاني موقع الدين في العلاقات الدولية وتأثيره في تطور الحقل؛ بينما يتناول المستوى الثالث، تأثير الدين في دراسة وتحليل السياسة الخارجية، باعتبار هذه السياسة أحد المستويات الفرعية للعلاقات الدولية.

وبناء على كتابات أرنست ترولتش[27]، وبروبرت بيلا[28] يمكن التمييز بين ثلاثة أنماط من الدين[29]:

أ – نمط الدين الرسمي

من ثوابت الدين الرسمي القبول بالنظام الاجتماعي وتبنيه النظام السياسي القائم والهيكل الطبقي السائد، ويتم إضفاء الشرعية على النظام السائد. فإن الظاهرة الدينية هي التي تخضع للمؤسسة، ويصبح العنصر الديني عنصراً وظيفياً في سياق العملية الاجتماعية، وفي سياق الفعل السياسي أو البعد الثقافي.

فالدين هو مؤسسة رسمية، أي أنه جزء من البيروقراطية، وسنجد طبقة من رجال الدين ترتبط بالدولة ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر لجهة الموارد، وترتبط الدولة بها من جهة الدعم أو نقض الشرعية.

وتقوم القاعدة الأساسية بين الدولة والدين على حماية الدولة حرية العقيدة للكل، على اختلافها، وأن تمنع أي تهديد يمس حياة أو ممتلكات أي كائن بسبب معتقده الديني[30].

ب – نمط الدين الطائفي (Sect)

الطائفة تمارس تأثيراً غير مباشر على المجتمع من خلال تقديمها نموذجاً حياتياً بديـلاً يكون – عادة – أكثر عدلاً وانسجاماً من النموذج السائد في هذا المستوى.

فالطائفية ليست الدين، وإنما هي من الدين، وهي تبرر نفسها به. فالدين أرحب في المبادئ والقيم، وأشد تسامحاً من الطائفية. كما أن المجتمع الطائفي هو مجتمع مغلق، تنكفئ جماعاته على داخلها الفئوي لتتمايز من بعضها[31].

ويظهر هذا النمط في النموذج اللبناني، إذ تمارس الطوائف تأثيراً كبيراً في الحياة السياسية، إلى درجة التعقيد في التعامل مع الحالة اللبنانية كتأثير حزب الله باعتباره حزباً ومقاومة، إذ حصل ارتباك حول قرار بعض الدول العربية تصنيف حزب الله «حركة إرهابية» وهو الشيء الذي يؤدي إلى عزل لبنان عربياً(*).

ج – نمط الدين المتعلق بحركة دينية

يتعلق هذا النوع بالحركات الدينية، وهي تنطلق من الدين الرسمي، كما قد تنطلق من الطائفة (الدين غير الرسمي). من خصائصها أنها تتمحور حول زعيم ديني ملهم كشخصية كاريزماتية متعالية عن الأفراد العاديين. وهذه الحركات تعمل على صياغة رموز جديدة وجملة من التصورات الخاصة بها. كما أنها تعمل على تعبئة فئات متعددة وشرائح اجتماعية مختلفة بقصد القيام بتغييرات وتحولات مصيرية (لوثر – غاندي – كالفن – محمد عبده – السيد قطب – حسن البنا).

إن نشأة الحركات الدينية وظهورها كثيراً ما كانا متلازمين مع الأزمات التاريخية التي يتعرض لها المجتمع. ويذهب جيل كييل إلى القول: «إن الحركات الدينية تعبر عن مطالب الناس الذين لم يجدوا لهم مكاناً تحت الشمس»[32].

ويجادل المفكرون الغربيون حول الأفكار، التي ترى أن العالم قد يتوحد يوماً ويلتقي على مجموعة مشتركة من القيم، في حين كشفت أحداث 11 أيلول/سبتمبر التناقضات الكثيرة، ولكن هناك اتفاق واسع النطاق بين أناس ينتمون إلى ديانات مختلفة، وآخرين لا يدينون بأي ديانة حول رفض الإرهاب باعتباره أداة سياسية. ومن الخطأ أيضاً تسمية «الغرب» وما يسمى «البقية».

ويشير وليد عبد الحي إلى أن 50 بالمئة من سكان العالم ليسوا مسلمين ولا مسيحيين ولا يهوداً، وعليه يجب دراسة شبكة ومستقبل تفاعلات الظاهرة الدينية ليس من زاوية الأديان الثلاثة فقط، بل كل الديانات الأخرى الوضعية، وإلا سيشكل دراسة الظاهرة في نصف الكرة الأرضية، خطأ منهجياً من منظور المدرسة الكلانية.

وفي نظر فرنسيس فوكاياما أن الديمقراطية واجهت تحديين: الفاشية بمختلف أشكالها والشيوعية. وكان الانتصار الأخير لصالح الديمقراطية الليبرالية. أما التحدي الذي بقي أمامها فهو الإسلام. لذا تم الاتفاق الضمني لمواجهته من خلال:

– اختراق مقومات الهوية العربية – الإسلامية وطمسها.

– تطويق المنطقة العربية – الإسلامية واحتواؤها.

– دمج إسرائيل لتحقيق أمنه[33].

فقد جاء في كتاب باسكال بونيفاس الحرب العالمية الرابعة أن: «تجسيد الخطر الإسلامي مر بمراحل، فمن (خطر الجنوب)، ثم وصف العالم الإسلامي، قبل أن يتم تصحيح التسمية والاتجاه نحو تجريم «الحركة الإسلامية المتطرفة»، ثم أخيراً «الإرهاب الإسلامي»، وعليه يجب على الغرب التوحد تحت القيادة الأمريكية»[34].

وبالرغم من الخلط في تحديد مفهومي الثقافة والحضارة من جهة، والحضارة والدين من جهة أخرى، فإن هنتنغتون يعتقد أن للحضارة طبيعة جوهرية موضوعية بوصفها أرقى أشكال التعبير عن الهوية، ولكل كيان حضاري خصائصه الجوهرية الثابتة التي تجعله متميزاً من الكيانات الثقافية الأخرى. والدين يشكل قوة مركزية تحرك الناس وتحشدهم، لذلك يمكن تعريفها إلى حد كبير من خلال الدين الذي هو العلامة الفارقة للتمييز بين الحضارات[35].

هنا نلاحظ أن هانتغتون لا يضيف الجديد، فقد أشار ابن خلدون إلى الوازع الديني في إنشاء الدولة، أو ما يسميه المفكر الجزائري مالك بن نبي المركب الحضاري الذي هو الدين في إنشاء الحضارة.

وعليه يقسم العالم إلى ثماني مجموعات حضارية: الحضارة الغربية، الأمريكية اللاتينية، الإسلامية، الصينية الكونفوشيوسية، اليابانية، الهندية، السلافية الأرثوذوكسية، وربما الأفريقية. ويميز داخل الحضارة الإسلامية بين مجموعة من الحضارات الفرعية هي: العربية، التركية، الفارسية، والماليزية.

ولعل اتهام الإسلام بالإرهاب تعبير واضح عن الهجمة العدوانية للغرب. فإصدار هنتغتون أحكاماً قيمية متسرعة حول الإسلام، ما هو إلا فهم سطحي لهذا الدين، وتعبير عن حقد دفين يهودي، حيث روّج لفكرة خطيرة مفادها أن للإسلام «حدود دموية»، وهنا كان استغراب عبد الله العروي منطقياً، حيث يقول: «كيف يمكن الانطلاق من مفهوم غامض لبناء تحليلات سياسية يقول إنها وصفية مطابقة للواقع؟». وجاء كتابه عبارة عن أحكام مسبقة مستهلكة من طرف وسائل الإعلام، من خلال ما يلي:

(1) يدعي هانتغتون بأن الحرب الباردة الجديدة هي بين الإسلام والغرب، حيث يرى أن: «الإسلام هو أكثر الأديان صرامة خارج العالم المسيحي، كذلك هناك شعور عام لدى المسلمين بأن الغرب قد قهرهم واستغلهم لفترة طويلة. وهنا نبدي ملاحظة أن الإسلام دلالة دينية وحضارية، والغرب دلالة جغرافية، وعليه ما يجري حالياً هو توحيد الغرب الجغرافي في إطار تحالف ديني مسيحي – يهودي. ويقع في خلط كبير بين الحركات التحررية ضد الاستعمار وبين الحروب المقدسة، والأحداث الدموية التي جرت في يوغسلافيا لم يقم بها المسلمون، وإنما أُشعلت ضدهم، أما بالنسبة إلى الشرق الأوسط، فهم في موقع دفاعي وليس هجومياً كما يروَّج له.

(2) يدعي أن الثقافة الإسلامية كانت عامـلاً أساسياً في فشل الأنظمة الديمقراطية في معظم دول العالم الإسلامي. وهذا فهم سطحي للإسلام الذي أساسه الديمقراطية والمساواة والعدل، كما أنه لا يوجد أية دولة في الوقت الحالي تطبق الإسلام في الحكم، وإنما هي أنظمة تقلد الغرب.

(3) في نظره أن لدى المسلمين صعوبة في التعايش مع جيرانهم، وهم ينزعون إلى عدم الاندماج بسهولة في المجتمعات المختلفة عنهم. وهذا لا يطابق الحقيقة، فالغرب لم يحاول الاندماج مع الآخرين، بل حاول فرض قيمه ومعتقداته على الآخرين، وغالباً ما يتم الاعتداء على المسلمين من الدول الغربية.

(4) يذهب أن الإسلام دين دموي عنيف، متناسياً اليهودية التي تقوم على مذهب يوشع بن نون(*) للعنف والتوسع. ومع تفحص الأسفار الخمسة للتوراة، نجد الأكثر دعوة إلى الدموية والعنف سفر التثنية، وسفر العدد، وسفر يوشع بن نون أول من أرسى التقاليد العسكرية الإسرائيلية المرتكزة على العنف والتوسع، وعليه يذهب دايفيد بن غوريون(**) بالقول إنه يعتبر يوشع بطل التوراة، فإنه لم يكن مجرد قائد عسكري، بل كان المرشد، لأنه توصل إلى توحيد قبائل الصحراء[36].

ومنذ 1980، بدأ اليمين الديني صعوده اللافت في الولايات المتحدة أثناء حملة ريغان للانتخابات الرئاسية تحت شعار الولادة مرة أخرى كمسيحيين (The Born Again Christians)، حيث قسم العالم إلى معسكر الخير الذي يضم المسيحيين ومعسكر الشر الذي يضم أنصار الديانات الأخرى. وعلى أرضية اليمين الديني بنى الرئيس بوش الابن استراتيجيته للوصول إلى الرئاسة، وقد تزامن وصول الرئيس بوش الابن مع أول تهديد حقيقي للولايات المتحدة حيث تعرضت القوة العظمى لهجمات إرهابية، الأمر الذي دفع الرئيس الجديد إلى رفع شعارات دينية كقوله: «إن أمتنا شهدت الشر، إنهم يكرهون قيمنا»، « إنها حرب صليبية»[37].

وبالنظر إلى السلوك الأمريكي، من خلال استراتيجية محاربة الطغيان لسنة 2005، التي ترتبط على المستوى التطبيقي بالعالم الإسلامي والشرق الأوسط، ومن خلال متابعة المسؤولين الأمريكيين، تشير تلك الاستراتيجية إلى تركز حالة الطغيان بالدول العربية والإسلامية بالأساس. وأغلبية أنظمة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ينطبق عليها أحد الأوصاف الثلاثة: إرهابية، أو راعية الإرهاب، أو طاغية.

وعليه سيخضع العالم الإسلامي لرؤيتين هما: مواجهة الإرهاب ومواجهة الطغيان، وستكون العلاقة بينهما في حالة دينامية دائمة، حيث سيتم استغلال حالة الضعف في دول الطغيان من أجل إحكام الخناق على دول الإرهاب واستخدام الحلفاء من أجل تطويق الأعداء.

تستند هذه الرؤية إلى التراث الاستشراقي، وخصوصاً برنارد لويس، هذا التراث الذي لا يستطيع أن يرى الوطن العربي إلا بكونه تجمعاً لأقليات دينية وعرقية عاجزة عن العيش سوية في كيانات دويلاتية وطنية، وإذا كان الشعار هو «قضية الديمقراطية» المرتبطة بمصالح أمريكا، فإن تحقيقها كما يفترض، يرتكز على الاستخدام الصريح للطائفية في إطار تلك الاستراتيجية.

تعود خريطة الشرق الأوسط إلى سنة 1983، حيث وافق حينها الكونغرس الأمريكي على مشروع للمستشرق البريطاني برنارد لويس أطلق عليه: «حدود الدم»، وتبناها رالف بيترز في مقاله: «حدود الدم: صورة الشرق الأوسط كيف ستكون؟»[38]، هذا المشروع الذي يهدف إلى تقسيم وتفتيت الدول العربية والإسلامية إلى دويلات على أساس ديني ومذهبي وطائفي، حيث يرى بيترز أن حدود دول الشرق الأوسط التي وضعها تشرشل، تشكيلة من طوائف وأقليات وعرقيات تعيش حالة قمع ودكتاتورية أنظمة مستبدة غير شرعية مسببة للدم.

تحتوي استراتيجية الفوضى الخلاقة في إطار إقامة الشرق الأوسط الكبير على خلق حالة عدم الاندماج داخل النسيج الاقتصادي – الاجتماعي في دول المنطقة على أساس هندسة جديدة[39].

وحسب الخريطة التالية تظهر الهندسة الجديدة للشرق الأوسط على شكل دويلات مقسمة طائفياً:

ثالثاً: التنظير في العلاقات الدولية وفق المسلّمة الدينية

بناء على ما تقدم، تتمثل أهم الدراسات في العلاقات الدولية في ظل تصاعد القوى الجديدة بما يلي:

1 – إشكالية الوحدات

في ظل تراجع الدولة، وتزايد أهمية الدين على الساحة الدولية، سيدفعنا ذلك إلى اعتبار أن نموذج الدولة المركزية (نموذج وستفاليا) للسياسة الدولية هو شيء من الماضي، حيث لم تعد الدول ذات سيادة مستقلة على نحو ما كانت عليه منذ معاهدة وستفاليا، بوجود قيود حقيقية على الكيفية التي تستطيع الدولة بها أن تتصرف داخلياً أو على قدرتها في استخدام القوة في السياسة الخارجية، وبخاصة أنها معرضة للتفتيت على أساس طائفي وذلك يمثل تحدياً لتطوير طرق جديدة للتفكير في طبيعة العلاقات الدولية[40].

وسنشهد تغيراً في مستوى قيم النظام الدولي: هناك سعي لتدويل القيم الأمريكية الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان واقتصاد السوق لتصبح قيماً عالمية، ومن جهة ثانية نشهد تصاعد موجة الإقليمية، وهذا تناقض داخل النظام. وعليه سنشهد تصادمات ثقافية وحضارية. مع تصاعد موجة حقوق الإنسان والديمقراطية، تشهد كل مناطق العالم تقريباً انفجاراً ثقافياً أدى إلى تحويل الولاءات إلى هويات تحت قومية[41].

2 – إشكالية الموضوع

ما هو موضوع العلاقات الدولية وهل مصطلح «الدولية» ما زال صالحاً للاستعمال؟ ومع التعقيد في العلاقات الدولية فإن هناك محاولات جدية ومتجددة لبناء مساقات إبستمولوجية عبر – تخصصية (Constructions épistémologiques transdisciplinaires)[42] باستعمال مناهج متعددة الانتماءات النظرية. هذا التعدد والتعقد يؤدي إلى طرح إشكال موضوع الدراسة، وبخاصة مع عودة المسلّمة الدينية.

3 – إشكالية المفاهيم

تشكل العلاقات الدولية أحد المجالات العلمية المنتجة لمفاهيم مركبة وهجينة من جهة، كما أنها تتميز بالحركية والتأسيس النظري.

وفي إطار المسلّمة الدينية علينا التفكير في المصطلحات المستعملة لتحليل العلاقات الدولية. ومن أهم المفاهيم التي سيطرأ عليها التغيير هي:

أ – الفاعل الدولي

سينتقل هذا الفاعل من الدولة القومية إلى الفرد والأمة، ولكن نبدي هنا ملاحظة في غاية الأهمية هي أن الدولة الأمة ستنقسم وتتجزأ في ظل المسلّمة الدينية، لأن الكل سوف يكون لاعباً، والولاء إلى الطائفة سيكون أقوى من الولاء للدولة الأمة.

يستبدل اللاعبون الاستراتيجيون بلاعبين دينيين، وستؤدي المراكز الدينية دوراً جوهرياً، فالمركز البابوي بالفاتيكان يتجاوز منطق الدولة القومية، فله دبلوماسيون محنكون تلقوا تدريبهم في قلب الأكاديمية البابوية، وله محطة إذاعية تبث إرسالها إلى جميع الجماعات المسيحية النائية، وعدد ضخم من المنظمات الدولية الكاثوليكية. وتؤدي الرابطة الحرة للمؤمنين دوراً في إنشاء شبكة ارتباطية عبر قومية، تجمع مختلف الكنائس البروتستانتية العالمية في المجلس الكنائسي الموحد كالمساعدات المقدمة للتنمية الاقتصادية ومساندة حركات التحرر من العنصرية. بينما لا يوجد سلطة عليا في الإسلام، فمؤسسة الأزهر ليست لها الموارد الكافية للبروز كقوة رائدة، ذلك أن الفرد المسلم لا يحتاج إلى وسيط ديني لفهم الدين الإسلامي. فالمقدس كان وما زال نابعاً من الوجدان ولم يتعرض يوماً لموجة من التشكيك في أوساطه، ويرجع السبب إلى هيكله المنتشر والجماعي، فالمساجد في العالم منتشرة بصورة كبيرة وما زالت تجذب الكثير من المؤمنين، وبالتالي الدعاة، وهي تؤدي دور المنظمة غير الحكومية.

ب – الحرب

الحرب هي من المفاهيم التي سينالها التغيير، من الحرب بين الدول من أجل مكانة الدولة القومية إلى حرب عادلة وحرب مقدسة.

وقد أقر مايكل وولزر (Micheal Walzer)(*) صاحب نظرية «الحرب العادلة» جملة من المبادئ التي تحدد الحرب العادلة، وهذه القواعد هي :

– قضية عادلة: إذ يجب أن يستند قرار الحرب إلى إرادة في تحقيق العدل.

– مقصد أو غاية عادلة: بمعنى يجب أن يكون هدف الحرب عادلاً، كصد عدوان أو حماية الأبرياء، أو إقامة سلم عادل.

– الوسيلة الأخيرة: بمعنى يجب استيفاء جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية لحل النزاع.

– هيئة شرعية: بمعنى أن إعلان الحرب يجب أن يكون من صلاحية هيئة شرعية، وحكومة مشروعة.

– أمل معقول في النجاح: بمعنى أنه لا يمكن أن تشن الحرب إلا إذا كان الأمل والهدف المرسوم يمكن تحقيقه عسكرياً[43].

ويشير فرانك بورجوا في مقاله[44]، إلى أن نظرية الحرب العادلة تراث مسيحي للقديس أوغسطين.

– من المفاهيم التي ستتأثر بهذه التحولات مفهوم المصلحة القومية التي تعتبر محرك العلاقات الدولية في الفكر الواقعي، ففي عالم تتحكم فيه الطائفية سوف تتحول المصلحة القزمية إلى مصلحة الطائفة أو الأمة.

– وستوظف القوة الناعمة في إطار المسلّمة الدينية.

– بنية النظام الدولي: في المسلّمة القومية النظام الدولي هو ذو طابع فوضوي بينما عندما تسود المسلّمة الدينية، سيكون ذا طبيعة مسالمة، ولا تشن الحرب إلا في إطار الحق المشروع للدخول في الحرب.

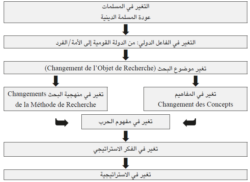

يمكن اعتماد الشكل التالي لتسهيل عملية فهم التحولات الدولية التي تؤثر في تطور نظرية العلاقات الدولية والفكر الاستراتيجي:

وعليه يمكن القول إن قراءة وليد عبد الحي[45](*) لخريطة انتشار السلاح النووي حسب خريطة المذاهب الدينية الكبرى هي قراءة تحليلية دقيقة، إذ نلاحظ أن كل مذهب ديني تحصن بالقوة النووية، وهي كالتالي:

– البروتستانتية: القوة النووية الأمريكية والبريطانية.

– الكاثوليكية: القوة النووية الفرنسية.

– الأرثوذكسية: القوة النووية الروسية.

– الكونفوشوسية: القوة النووية الصينية.

– الهندوسية: القوة النووية الهندية.

– البوذية: القوة النووية الكورية الشمالية.

– الإسلام السنة: القوة النووية الباكستانية.

– اليهودية: القوة النووية الإسرائيلية.

– الإسلام الشيعة: القوة النووية الإيرانية المستقبلية.

#مركز_دراسات_الوحدة_العربية #المسلمة_الدينية #العلاقات_الدولية #الدين_في_العلاقات_الدولية